張大千山水畫特展簡介

本網站精選展示近代國畫大師張大千歷年來的山水畫鉅作,所有作品皆由國立故宮博物院珍藏。張大千(1899-1983)為二十世紀中國畫壇的重要巨匠,不僅承繼傳統文人畫之精髓,更在中西融合的探索中開創出獨樹一幟的藝術風格。

他的山水畫以蒼渾雄奇、潑墨潑彩見稱,既可見對宋元筆法的深厚造詣,又流露出對自然萬象的真切感悟與情感抒發。從早期的工筆重彩,到中晚期奔放的潑彩山水,張大千一生筆耕不輟,風格演變,皆是中國繪畫傳統與現代精神交會的印證。

本展覽依年代與風格脈絡呈現,觀眾可從中窺見張大千藝術生命的演進軌跡,並深刻體會他如何以筆墨馳騁於時代洪流之中,重構中國山水畫的視覺與精神疆界。

誠摯邀請您一同走入張大千的山水世界,領略他筆下萬壑千峰的意境,與那穿越時空的藝術靈魂。

按此連結線上展覽廳

敦煌時期

張大千於1941年遠赴敦煌,歷時二年七個月「面壁三年」的壯舉,可謂其藝術生涯之轉捩點,成為其厚實豐美藝術成就的重要養分,他說:「我到敦煌,為壁畫的包孕精博的美把我懾住了。」「壁畫最大者高達數丈,而我帶去的紙最大者僅丈二。壁畫上偶有剝落處,我遂由對顏料、色彩的研究,進而考證年代。我愈看愈明白,我自知要有所成,非得留下來三年五載下苦功不可!」

籌備工作,一如遠征作戰,當時的敦煌缺乏飲水及肉食菜蔬,多需自蘭州購運,二地相距千里之遙,今日坐飛機飛行時間也要近二小時,沿途又有土匪出沒,此中歷險,猶如上西天取經。作家高陽評述:「張大千在敦煌作藝術上的『苦行僧』,精神上與玄奘西域取經有相通之處,表現了他的勇氣、毅力及對藝術的虔敬。他在敦煌兩年有餘的生活之本身,便是一大成就。」大千在敦煌的初期工作是為300多個洞窟編號,共編得309號,為莫高窟編號之中國第一人。臨摹壁畫是最大工程,大千回蘭州採購給養,又至西寧請得五名喇嘛畫師,率子侄及門生等前來幫忙,外加一廚二差,準備的食物、畫具,裝載驢車有78輛之多。畫布、顏料、裝架、照明樣樣項項都做最好的準備。描摹壁畫,實是件苦事。

多數洞窟光線昏暗,需一手持蠟燭一手執畫筆,有時得站在梯上,有時蹲著,有時還要躺臥地上。清晨就入洞工作,薄暮才出洞,有時還得開夜工。至於如何臨摹壁畫?大千說:「壁畫色多斑斕,尚須秉燈靜觀良久,才能依稀看出線條,我主要在觀摩揣測上下功夫,往往要數十次觀研之後才能下筆。為了不浪費材料起見,臨摹時先以玻璃紙依原作(壁畫)勾出初稿,然後黏此初稿在畫布背面,在極強的陽光照射下,先以木炭(在畫布上)勾出影子,再用墨勾。稿定之後,再敷色。

凡佛像、人物的主要部分,即分由門人分繪,每幅均亦註上誰畫的是哪一部分等合作者的姓名。因此,每幅畫均手續繁複,極力求真,大幅的要兩個月才能完成,小幅的也要十幾天!」

臨摹非創作,初稿不是畫完就好,大千說:「臨摹壁畫的原則,是完全要一絲不苟地描,絕對不能參入己意,這是我一再告訴門生子侄們的工作信條。若稍有誤,我就要重摹,由此令他們叫苦不已。」

精選產品

-

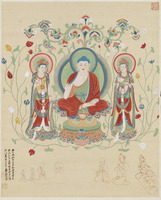

民國張大千張心德摹敦煌西千佛洞第十一窟釋迦說法圖

收藏著錄 《張大千先生紀念展圖錄》,圖錄編號34,頁67、96。 收藏著錄 《張大千先生遺作敦煌壁畫摹本說明》,圖錄編號4,頁2。 參考書目 方令光,〈民國張大千張心德摹敦煌西千佛洞第十一窟釋迦說法圖 軸〉,收入劉芳如主編《巨匠的剪影─張大千120歲紀念大展》(臺北:國立故宮博物院,2019.04),頁92-95、325。 -

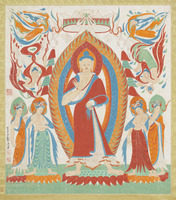

民國張大千張心德摹敦煌莫高窟第二四九窟西魏立佛五尊像

收藏著錄 《張大千先生紀念展圖錄》,圖錄編號31,頁64、95。 -

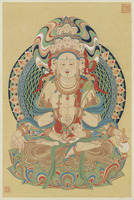

民國張大千摹敦煌莫高窟第十四窟晚唐十一面觀音像

對日抗戰期間,曾遠赴敦煌等地臨摹壁畫,計兩年有餘,對敦煌藝術之發揚光大,貢獻厥偉。六十歲以後,又開創了潑墨潑彩的畫法,為當代享譽中外的藝術大師。 此圖摹自敦煌莫高窟第十四窟之晚唐十一面觀音像。人物體態豐腴,線條圓轉流暢,著色則以礦物性顏料為主。雄健的特質,已一洗大千早期畫仕女柔弱淡逸的風格。 張大千先生捐贈於民國58年。